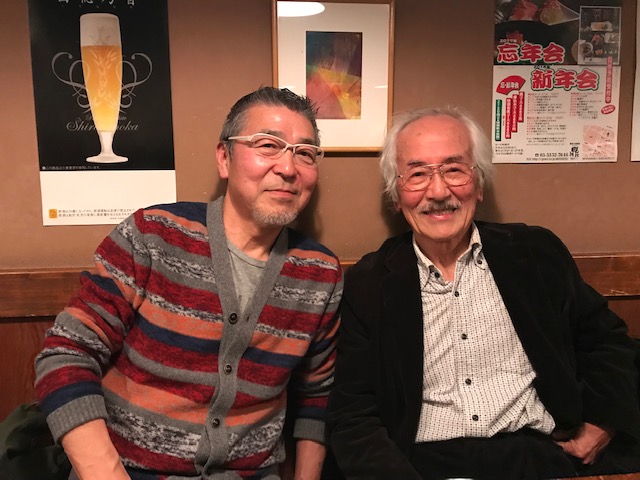

【波多野哲朗先生と新宿「鼎」にて】

【波多野哲朗先生と新宿「鼎」にて】

先日、敬愛していた大先輩、波多野哲朗先生が亡くなられた。

東京造形大学や日本大学芸術学部大学院の教授として、長きに渡り映像分野での研究と指導をされてきた。

僕は、直接には授業をうけたわけではないが、本当に多くのことを学んだ。

先生との出会いは、蒲田にある日本工学院専門学校だった。

日本工学院専門学校はそれまで工学系の学部しかなかったが、ご縁があり新設して2年目の芸術学部、映像・デザイン・美術科に専任として採用された。

学卒で最初に勤めた日活を辞め(この話はまた別の機会に)、次に採用されたのが、この日本工学院専門学校の専任講師だった。

そして、この工学院で波多野先生と出会った。

実は、波多野先生のことは高校生ころから知っていた。

60年代後半に高校生だった。

あの頃の高校生は、背伸びをすることを良しとしていたところがある。

ご多分に漏れず、僕もそうした中の一人であった。

雑誌は『平凡パンチ』、月刊誌は『美術手帖』を定期購読していた。

その『美術手帖』で一番のお気に入りが、映画批評の連載をしていた波多野哲朗の記事だった。

はじめてお会いした時のことを、いまでも覚えている。

先生は、非常勤講師として週に一度の来校だった。

講師準備室で挨拶をし、そして高校生のころからの愛読者であることを先生に告げると、満面の笑みを浮かべ髪をかき揚げならはにかんだ。

その笑顔がなんとも素敵だった。

確か、ミケランジェロ・アントニオーニ監督の『欲望』か『赤い砂漠』か判然としないが、・・・お話をした記憶が薄っすらと残っている。

それから、先生が授業で来校の度に映画のことはもちろん様々な雑談をした。

ときには、二人で川崎にあったヤクザ映画専門の川崎銀映で映画鑑賞し、その後居酒屋で映画談義に花を咲かせた。

僕がバイクに乗り始めたころ、もともと、茶目っ気があり、好奇心旺盛な波多野先生も興味をもたれ、気がつけばあっという間にバイクに跨っていた。

そして、波多野先生と同僚だった秋山潔君とともに二泊三日の東北一周のツーリングに出かけた。

向かうのは、僕の実家のある津軽。

一泊目は、海岸の砂浜にテントを張ったが、翌朝満潮になり、あわや、テントごと海に持っていかれそうになった。

二日目は、日本海側を北上した。

そして、秋田から青森への県境を超えた途端、「ここからが、津軽だはで!」と叫んだ。

自然に、僕の頭の中で言葉が津軽弁モードに切り替わった。

波多野先生も秋山君も、僕の変身具合を面白がってくれた。

そして、その日の夜、実家で弟や近所の仲間たちも巻き込んでの宴会と相成った。

てんやわんやな道中だったが、本当に愉快な旅だった。

重ねて旅の話をすれば、波多野先生と工学院の仲間たちと工学院に留学していた学生を尋ねて香港にも行った。

学生に案内してもらいながら、九龍城、朝粥の隠れた名店、超美味しい飲茶店、泥棒市、スターフェリーと香港の街中を歩き回った。

これも、楽しい思い出である。

先生は、キューバと沖縄をテーマにしたドキュメント映画を製作したり、シベリア大陸をバイクで踏破し、ヒマラヤ登山中雪崩に巻き込まれたアメリカ隊の救助をしたりと、学術的な活動の枠に留まらず、真の自由人として最高に楽しみながら人生を全うされたと、僕の目には映る。

40代、僕は人生の道に迷いかけたときがあった。

悩んだ末に、八王子の先生の隠れ家にお邪魔し、酒を飲み交わした。

本当に救われた。

いま考えてみれば、先生とは馬があったのだろう。

なんだか、僕の伯父さんのような存在だった。

僕にとって先生の存在は、映画『男はつらいよ』の満男と寅さんのような関係だったのかもしれない。

いや、多分、波多野先生は誰に対しても、そんな寄り添い方のできる大人だった。

このブログ書いていて、思い出したことがある。

長男が生まれた時、先生から銀のスプーンをいただいた。

「川村君、おめでとう」と、少しはにかみながら差し出してくれた。

誕生の贈り物で銀のスプーンは、「このスプーンがあなたの人生に幸せを運びますように」の意味が込められているという。

一昨年だったか、先生からいただいた最後のメールには長男、元気をたまたまTVで観たという知らせだった。

「彼なら大丈夫、しっかりと自分の道を進んでいける」と書かれていた。

豪胆で、且つ細かいところまで配慮のある先達だった。

改めて、僕も波多野先生のように、人に対して出しゃばらず、でも、そっと寄り添うことのできる大人になりたいと思う。

波多野先生、本当にありがとうございました。

心よりご冥福をお祈りします。

合掌